IPv6

IPの歴史、インターネットの歴史

GREETINGS:

こんにちは。前回はIPv6の概要について簡単に解説しましたが、今回は少し脱線してインターネットの歴史について解説してみようと思います。

IPv6を知る前に、まずはIPとは何ぞや、インターネットとは何ぞやをご説明しようと思い、調べていたのですが、普段何となく利用しているインターネットの歴史には、とても興味深いものがありましたので、共有できればと思います。

もちろん、IP(Internet Protocol)についての解説もありますので、少し長くなりますが、よろしければお付き合いください。興味の無い方は読み飛ばしても問題ありません。

SECTION 01: インターネットの歴史

さて、本題に入りますが、ネットワークの定義というと複数の通信機器(ノード)を相互接続したものであり、それらがワールドワイドに網目上につなげたものがインターネットなのですが、この考え方が生まれた背景には当時のアメリカの軍事事情も関係しています。

インターネットの前進がARPANET(アーパネット)だということは有名な話ですが、これより前にもネットワークと呼べる通信設備群がありました。

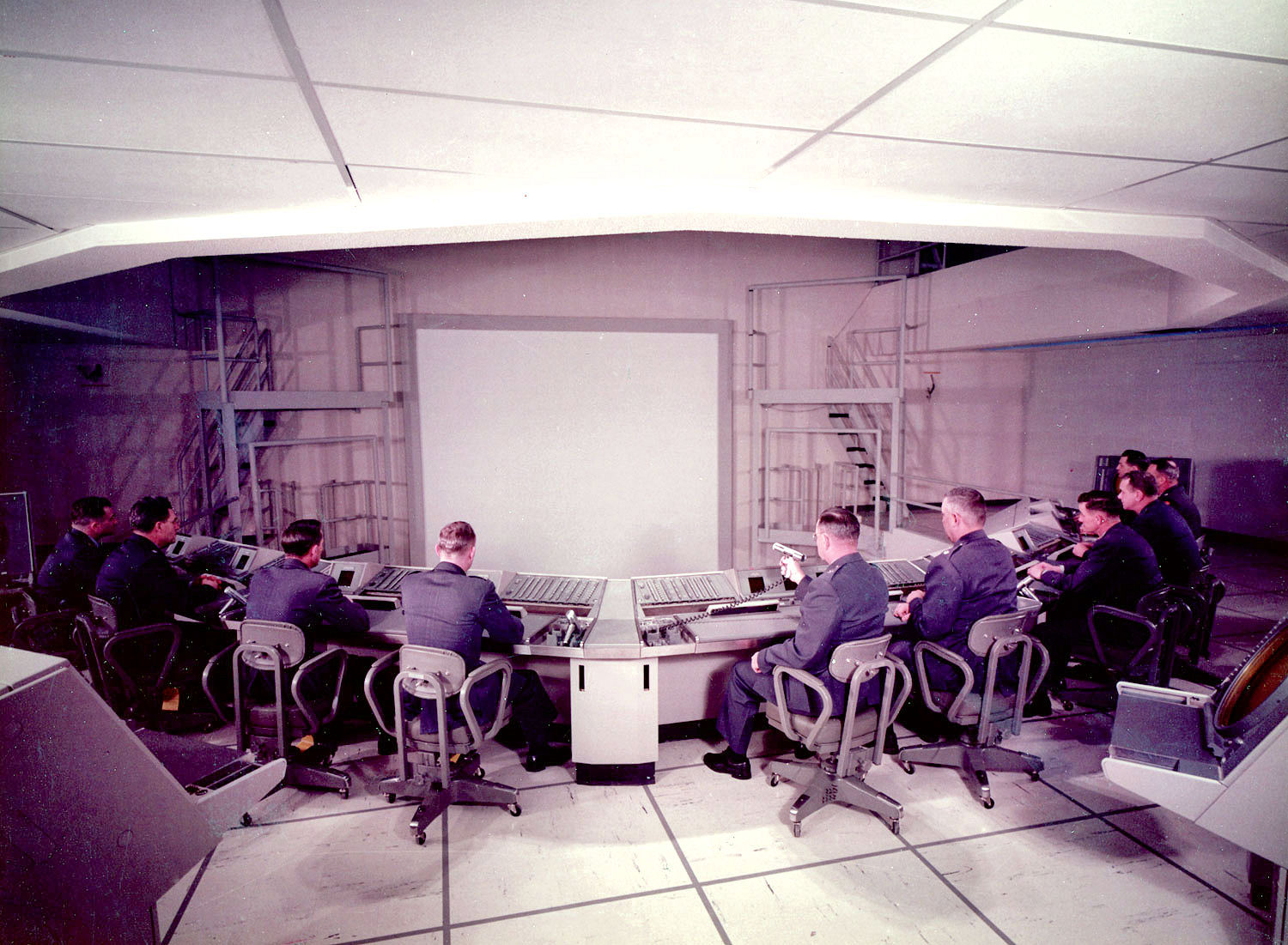

1958年にアメリカ軍が当時のIBM社に発注した全米地上防空システム(通称 SAGE: Semi-Automatic Ground Environment)はアメリカ国内各所のコンピュータ群を専用線で接続し、レーダー施設からの報告をリアルタイムに管制できるシステムでした。

出典:A Handbook of Aerospace Defense Organization 1946 - 1980, by Lloyd H. Cornett and Mildred W. Johnson, Office of History, Aerospace Defense Center, Peterson Air Force Base, Colorado

背景にはアメリカと旧ソ連との冷戦があり、国土防衛の要として初期のネットワークは研究されてきたということです。

軍事分野での運用が目的だったため、重要な役割を持つコンピュータは冗長化されており、すでにこの頃からネットワーク分野における信頼性は重視されていたのでしょう。

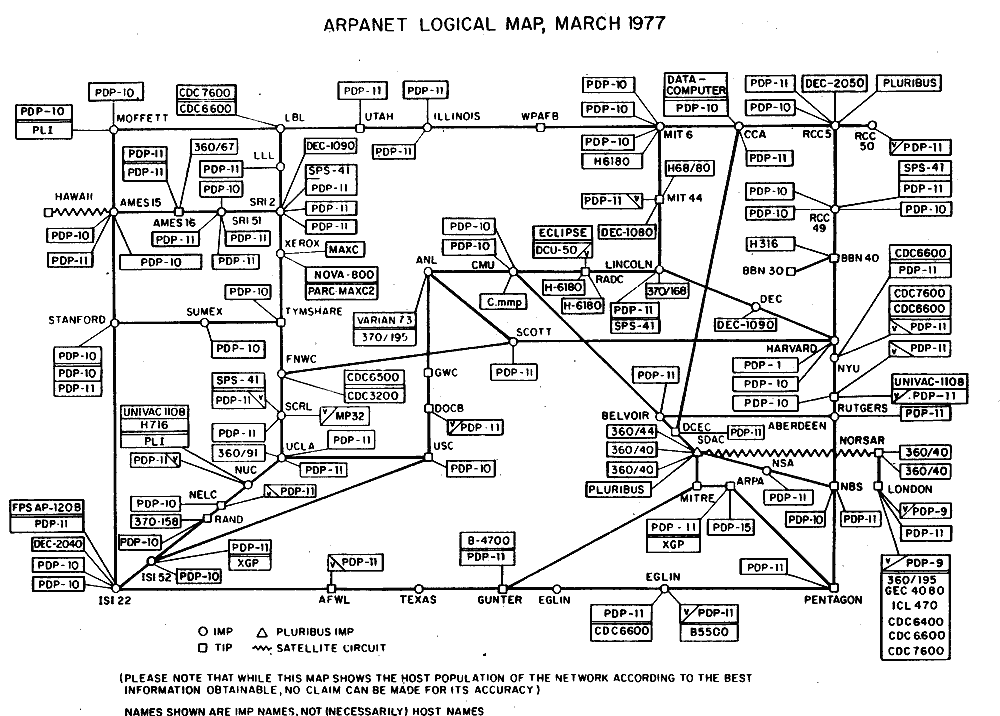

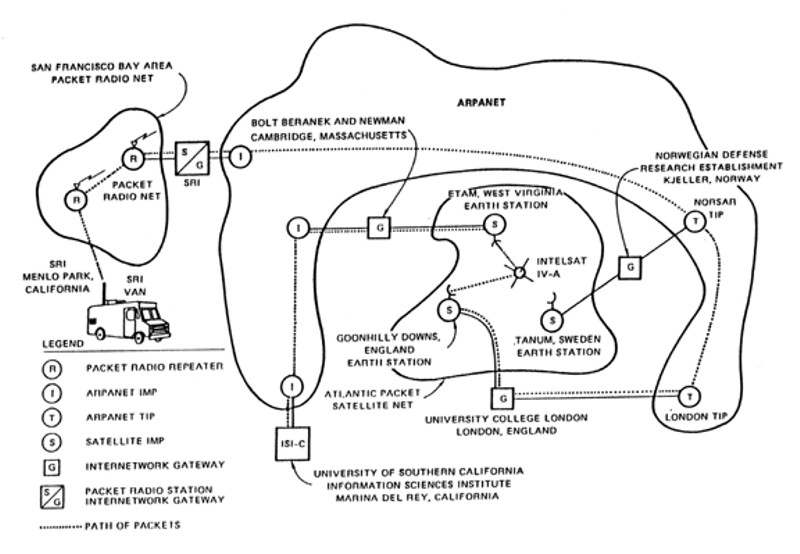

その後に誕生したのが、かの有名なARPANET(Advanced Research Projects Agency NETwork)です。ARPAとはアメリカ国防総省の高等研究計画局のことで、この組織の主導の元でARPANETの構築が進められました。

出典:The Computer History Museum

ARPANETはSAGEにはなかったパケット交換技術が実装されており、相互通信が可能なコンピュータ同士を接続することで、もしもどこかの施設が攻撃を受けてノードがダウンした場合でも生き残ったノードでシステムを維持することが出来ます。

カリフォルニア大学ロサンゼルス校、カリフォルニア大学サンタバーバラ校、スタンフォード研究所そしてユタ大学に設置されたパケット交換機で最初期の分散型ネットワークが構築されました。

ARPANETは1969年から1989年まで19年間に渡って運用され、初期はNCP(Network Control Protocol)というプロトコルが使われていましたが、1980年代になると初期のTCP/IPへの移行が行われたのでした。

(IPだけでなく、現在も使われているDNS: Domain Name Systemなどの仕組みもこのころに生まれました)

出典:The Computer History Museum

と、ここまで長々とネットワークの歴史を書いてしまいましたが、次のセクションからはIPの話に戻ります。

SECTION 02: IPの歴史

おなじみのIPのバージョンと言えばやはりv4とv6ですね。

それではv1~v3、はたまたv5はどうなっているのか?そんな疑問にお答えすべく、IPv6に至るまでの変遷を解説します。

IPの最初のバージョンはv1かと思いきやv0から始まっており、v4までは初期の仕様からの変更があるたびにバージョンが上がって行く方式でした。

■ IPv0

1977年に発表された最初のIPのバージョン。

(IEN 5)

■ IPv1

1978年に発表されたIPv0の仕様に変更を加えたバージョン。v0ではTCPヘッダにバージョンフィールドが含まれていましたが、v1からはIPヘッダの先頭に付くようになりました。

(IEN 21)

■ IPv2

1978年2月公開のこのバージョンからIPとTCPが分離され、TOSフィールド、フォーマットフィールド、IHL フィールド、宛先フィールドに変更が行われました。

(IEN 28)

■ IPv3

1978年2月、IPv2と同月に公開されたこのバージョンでは、Versionフィールドが1 ビットに削減され、送信元/宛先フィールドの細分化などの変更が行われました。

(RFC 755)

■ IPv4

1978年6月に公開されたおなじみのバージョン。最初に公開されたIEN 40という文書には欠陥があったため、IEN 54、IEN 80、IEN 111、IEN 123、RFC 760という改訂を経て現在のIPv4の形式(RFC 791)に至りました。

(RFC 791)

■ IPv5

IPv4とIPv6はあるのに、IPv5はどこへ行ってしまったの?という疑問をよく耳にすることでしょうが、実はIPのバージョンにおいて5という数字は欠番しています。

IPv5とインターネットで調べると、IEN 119、もしくはRFC 1190という文書がIPv5であるように出てきますが、これらはExperimental Internet Stream Protocol(ST/ST-II)という実験的なストリーム型インターネットプロトコルについて書かれています。

STは広帯域ネットワークにて音声などのストリームパケットを伝送するために開発されたものの、一般に普及することはありませんでした。

ではなぜSTがIPv5として扱われているのかというと、STパケットのバージョンフィールドが二進数の「0101」、つまり二進数の「5」であったため、IPv5という名称で後継バージョンが定義できなくなっており、「5」はIPのバージョンとして確保されたまま使われることがなくなったという経緯があります。

※所説あります

(RFC 1190)

■ IPv6

1995年の12月に RFC1883として発表されたIPv6はIPv4の後継として設計されたプロトコルで、IPv4アドレスの枯渇問題の解消とより効率的な転送を実現させることを目的として標準化がすすめられました。

IPv4アドレスについては、まだ完全に枯渇はしていないようですが、それも時間の問題であるため、世界中のネットワークエンジニアがこのIPv6への移行に頭を悩ませているというのが現状のようです。

(RFC 1883)

■ IPv7~IPv9

これらのバージョンもIANAにより定義(予約)されていますが、IPv5と同様の理由で欠番扱いとなっています。

この様に現在絶賛移行中のIPv6に至るまでには、様々な変遷があったようです。

IPv6と言えば、比較的新しいプロトコルかと思っていましたが、1995年の段階ですでに発表されていたとは驚きでした。

ここまで、インターネットの歴史とIPv6に行きつくまでの道のりを長々と解説してきましたが、次回からいよいよIPv6の詳細解説です。

(→ 続編へ続く!)