IPv6

IPv6ってなに?IPv4との違いは?

GREETINGS:

はじめまして。今回より『FXCエンジニアブログ』と題しまして、弊社エンジニアによる主にネットワーク分野のアレコレについて取り扱ったブログを書かせていただきます。

ネットワークメーカの現役エンジニアとしての観点から、同僚との会話の話題や資格勉強の参考になりそうな内容を取り扱っていこうと考えていますので、お仕事の合間や技術リサーチをされる際の箸休め程度に読んでいただけると嬉しく思います。

SECTION 01: はじめに

さて、エンジニアブログの第一弾として取り扱う話題はIPv6についてです。

近年注目を集めている(と言っても2000年代初頭からすでに話題ですが) IPv4 に代わる IP(Internet Protocol)のバージョンがこのIPv6なのですが、いったいどんなプロトコルなのでしょう。

このブログ書くにあたって、IPv6を取り扱ったインターネットの記事をいくつか見てみたのですが、IPv6とIPv4の違いやメリット、デメリットについて解説した記事が多く見受けられました。

それについては他の記事に解説を委ねるものいいですが、この後の話題を取り扱う上で最低限必要な知識として、非常にざっくりですが解説しようと思います。

SECTION 02: IPv6とは?

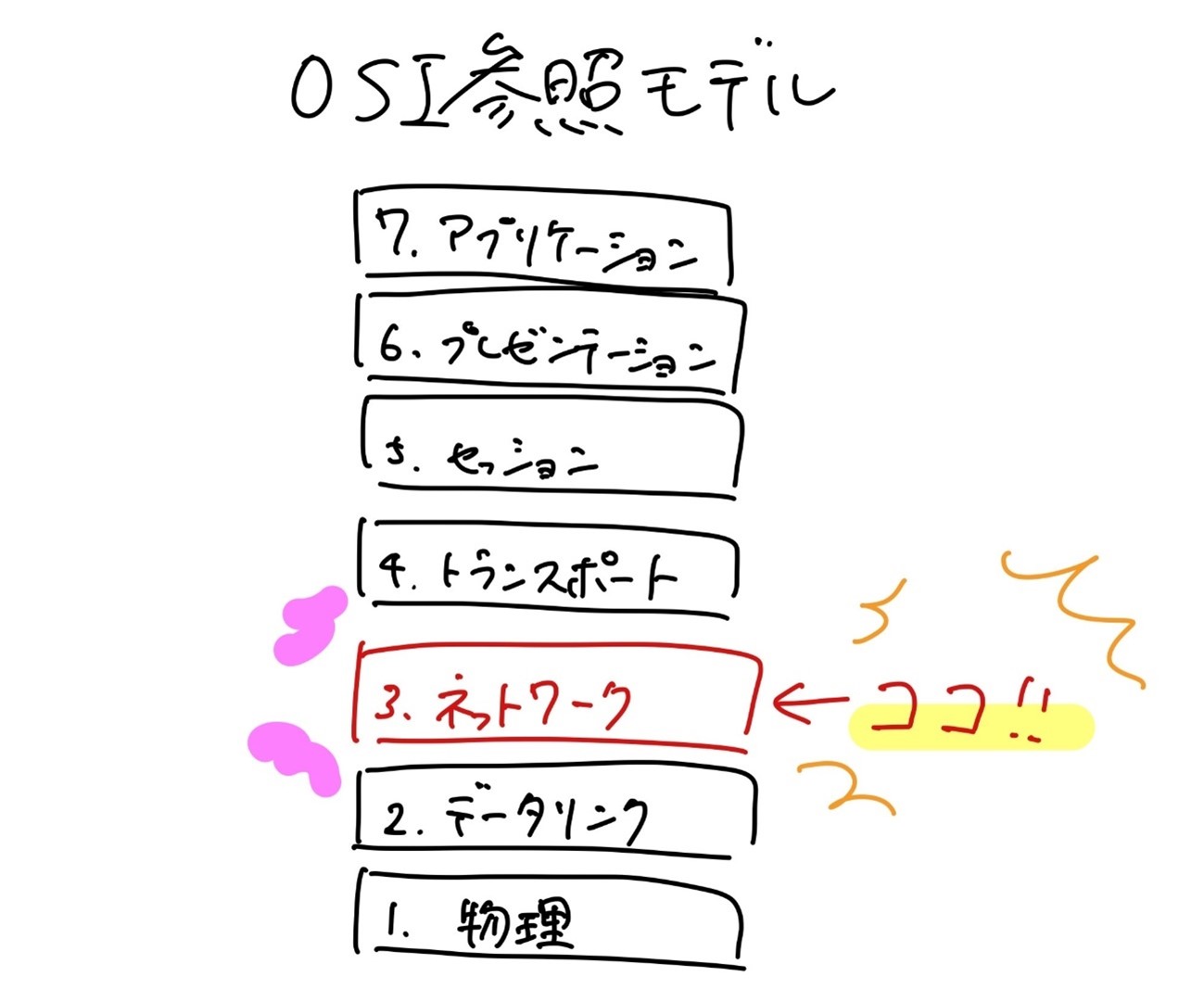

そもそもIP(Internet Protocol)とはIPアドレスというネットワーク上で送信先/送信元を識別するアドレスを用いて通信を行うために使用されるプロトコルで、OSI参照モデルではレイヤ3(ネットワーク層)のプロトコルとして分類されています。

IP以外のレイヤ3プロトコルを挙げるとIPX/SPXやAppleTalkがありますが、これらは過ぎ去りし過去の遺物なのであんまり考えなくて大丈夫です。(歴史のお勉強としては面白いので気になる方は調べてみてはいかがでしょうか)

そんなわけで、現在ではIPがネットワーク業界のデファクトスタンダード(事実上の標準)となっている訳ですが、このIPで現在最も活用されているバージョンがIPv4なのです。

このIPv4は32ビットのアドレス長で表されるIPアドレスを使ってノード間で通信を行うのですが、この形式のIPアドレスを全世界のPCやモバイル端末、通信機器に割り当てようとした場合、約43億個までしか割り当てることが出来ません。

今の世界人口が約82億人で、しかも一人当たり一台の通信機器だけを持ってるとはかぎらないため、IPv4アドレスの枯渇が全世界で叫ばれています。

で、IPv6が生まれたってわけ。

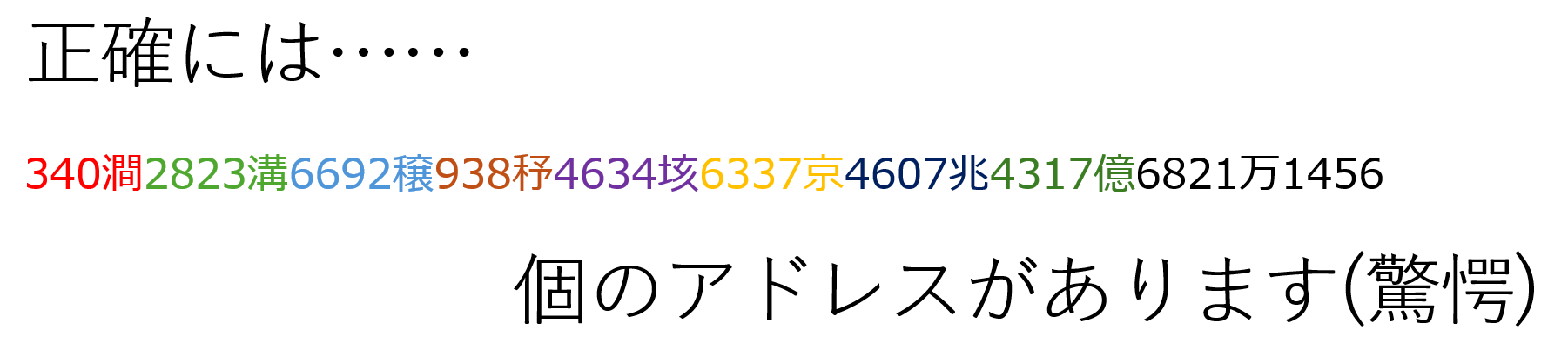

このIPv6、アドレス長が128ビットもあり、実に約340澗(かん)と言う馴染みのない単位の最大アドレス数を払い出すことが出来るのです。

これなら、IPアドレスの枯渇の心配は当分というか人類の文明が銀河系全体に広がらない限りは無いと言えるでしょうね。

その他の違いとして、IPヘッダのフォーマットがIPv4と比較してシンプルになっており、対応する機器でより高速な転送処理を行うこともできるようになっています。

さらに、IPv4にはユニキャスト、マルチキャスト、ブロードキャストというアドレスタイプがあるのですが、IPv6ではブロードキャストが廃止されて、エニーキャストという新しい概念が追加されています。(正確にはエニーキャストはIPv4の時からあるのですが……)

他にもIPv6のアドレスに関する特徴がありますが、それに関しては今後解説することとします。

とにかく、IPv6はなんかすごいけど、同時にいろいろと面倒くさいのです

ここまでは、ネットワーク初学者向けの内容になってしまいましたが、次からは少し脱線してインターネットの歴史のお話です。(→ 続編へ続く!)